音声版

今回も作ってみました。私がいつもWEB記事の読み上げなどを任せているVOICEPEAK小春六花です。作業用BGMにでもどうぞ。

衣装替え回でした。#7エピローグ内で井正と沙華が新たな装いで出てくるのですが、そこの衣装替え経緯はカットして進めたので、後から補完した形ですね。最初からやろうと思っていたわけではなかったのですが、話が思い浮かんだので書きました。

お話の振り返り

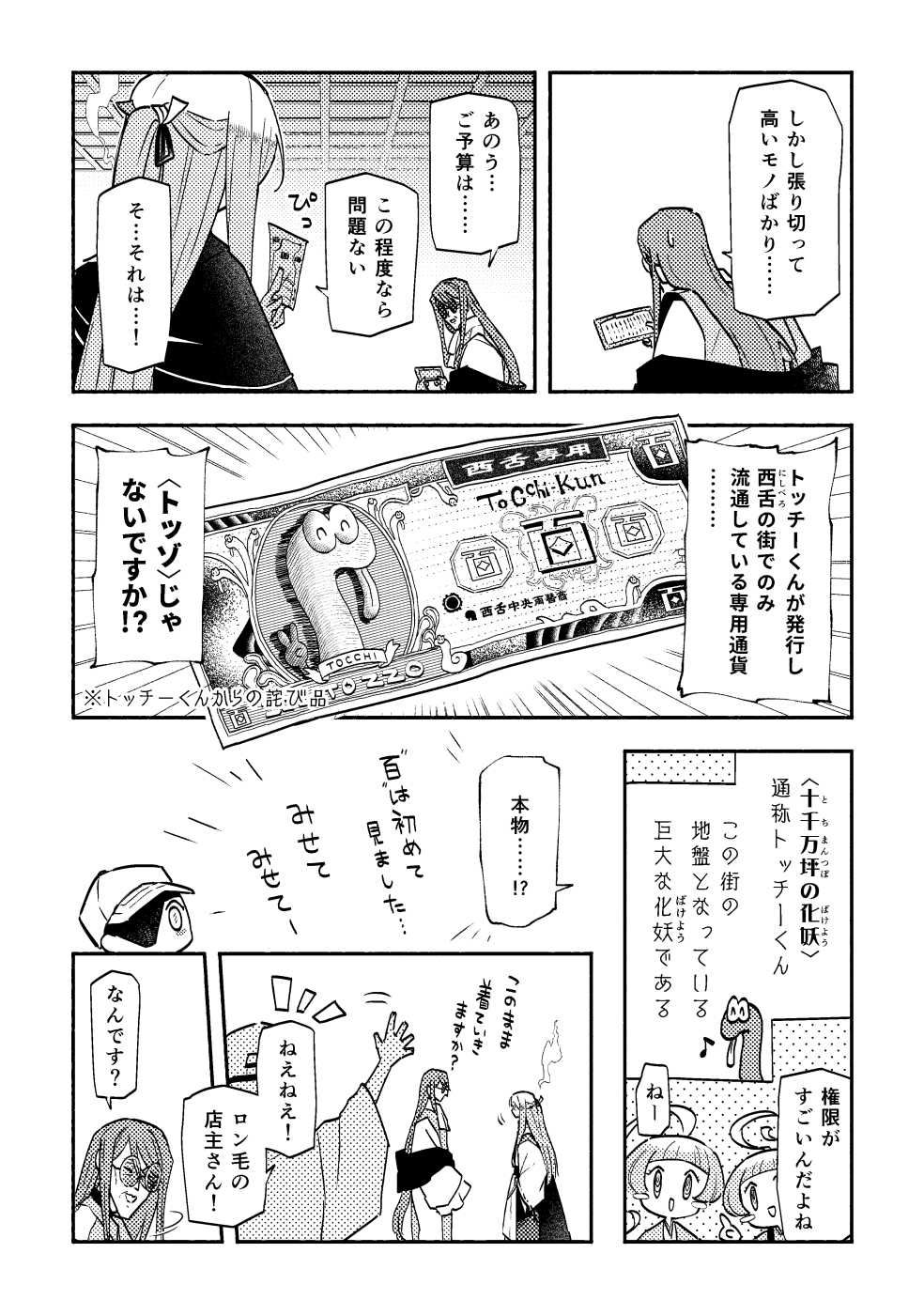

状況を一応補足しておきますと、番外篇の日の井正と沙華は中央に向けて出立するべく街で買い出しをしている感じですね。それにドラ蔵が付き合ってくれてます。

#7の話の中で沙華は衣服をボロボロにし、井正は全身を二回破損しているため衣服全体は再生できていないイメージです。そもそも巨大なゴミ捨て場に長時間いました。買い替えろ買い替えろ!ってなわけで服探しもしていた、という流れです。

しかし、西舌の街は現在、鶴亀レッグスという地元野球チームの地区優勝で爆湧きしており、服屋なんてどこにいっても優勝セールで人がごった返しています。そんなこんなで、閑古鳥カアカアなロン毛店主の店に行き着いた、というわけです。

あとはもう流れで、今回のネームはこれまでの創作マンガで一番スムーズに切ることができました。内容が補完二次創作的だったからですかね。いつもこうだといいのですけど。

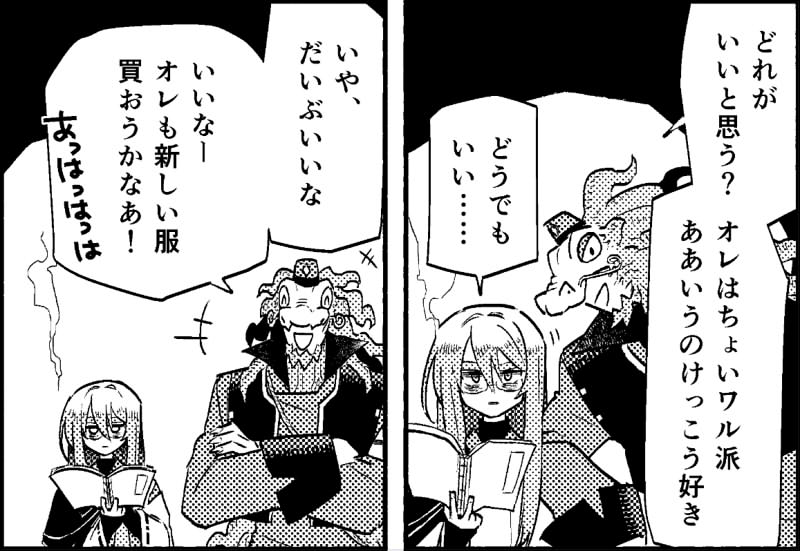

せっかくの衣装替え回なので、着せ替え遊び的なことにも興じてみました。でも普段あまり着せ替えで遊ぶタイプのオタクではないので、地味にけっこう大変でした。なんせ知識がない。流れ的にこういうことをするやつだろうと思いネームがそのようになっていましたが、いざ着せようとなると己の素養のなさに頭を抱えるのでありました。

井正の着せ替えに関しては女児二人がやったという設定なので、なんか雑に盛ってもいいだろうという感じで好き放題させました。なんでこんなコスプレ衣装みたいなのまであるんだこの店。

井正は女児先輩に好き放題着せ替えられることに関する感情は“無”なのですが、求める機能性からかけはなれていたのでした。そらそうよ。

アニメやマンガでやる着せ替え回って、みんな着てから驚いたり恥ずかしがったりツッコミ入れたりしてるのが面白いですよね。今回はその儀礼に則りました。

沙華も井正と同じノリで海賊のコスプレとかさせようかと思ったんですが、ここのくだりは店主対決だったんで、一応ファッションのお店やってる二人がコスプレ衣装着せてくるのは嘘すぎる。どうにかコスプレじゃない服を着せないといけないじゃないか……どうしてくれんの……(ネームを切った自分に対して)

最近出て既に買っていた『イラストレーターのためのレトロファッション大図鑑』にかなり助けられました。現代版も持ってるんですが、世界観的にはレトロ版の方が使いやすかったですね。

レトロ図鑑を眺めながら、こういう系統を着せてみる~?と目星をつけ、画像検索などをしつつ、あと世界観に合わせて和服と折衷させつつ……で描いていきました。ない知識の外付け、たすかる。真っ黒な服はカラス族からなのだけど、沙華が眼帯つけてるせいで忍者筋の暗殺者みたいになった。

正直自分がファッションを生業としているキャラクターの、知識やセンスを再現することは……難しいッ…!!と思いながら描いてはいたのですが、まあ一応トンチキ和風ファンタジーという看板を掲げておりますし、現代日本とはムーブメントが全く異なると思いますので、なんとか、これで一つ。ロン毛男子ブームってなんだよ。このネーム切ってる時に決まった歴史です。でも狭い界隈に限ればブームって無数にあるだろうし、ロン毛男子ブームだってあったんですよ。野球をしたりロン毛をしたり、他にも人の数だけこまっけ~歴史があるのでしょう。そういうの好きで…。

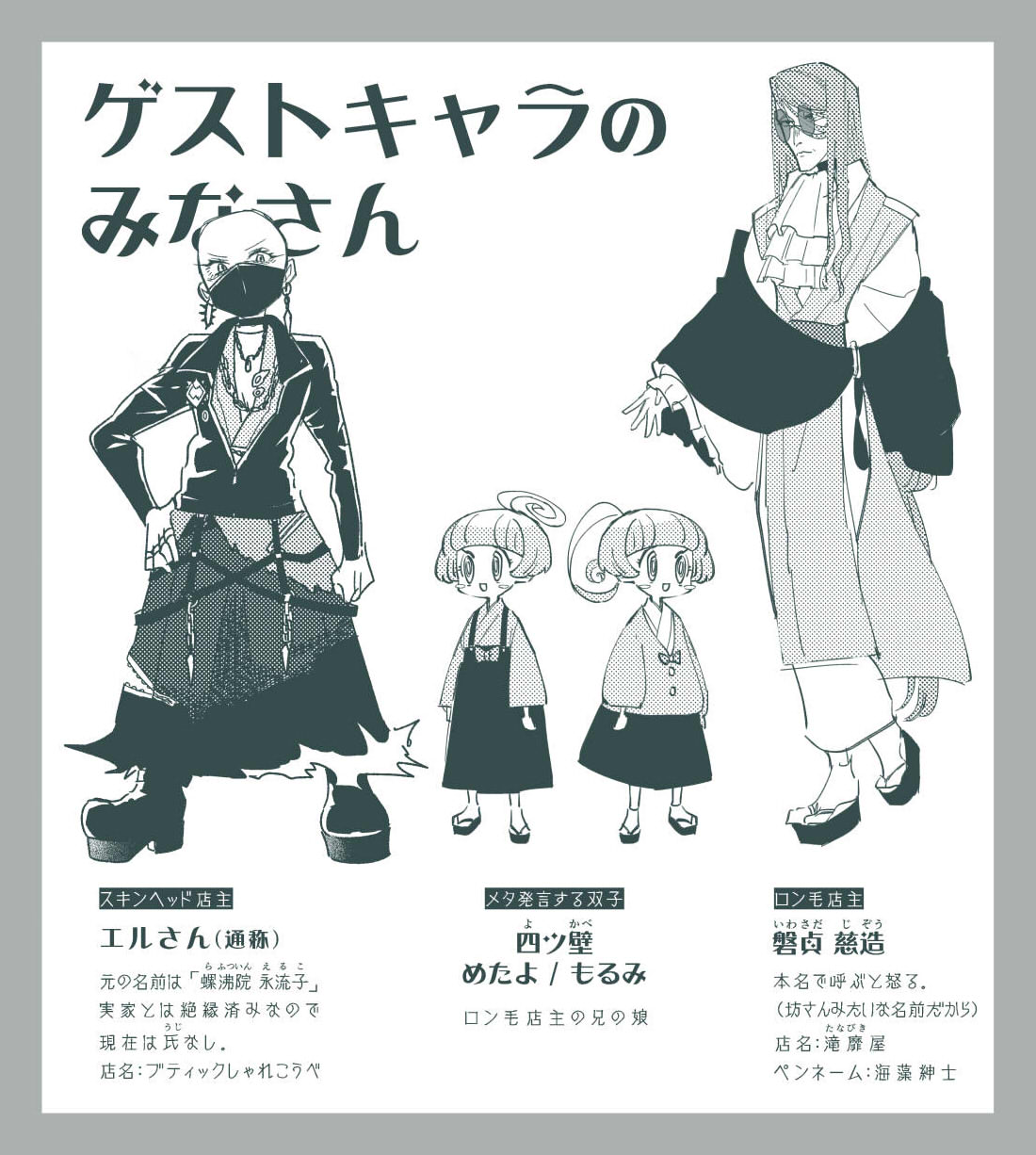

今回のゲストキャラ情報です。作画前に突貫で作った設定画なのでこれしかありません。役割先行が強めなのでサイコロも振ってないです。でもけっこうお気に入り。

名前はマンガ書き終わるまで全く考えてなかったんですが、せっかくなので考えました。

ロン毛店主の名前が坊主っぽくて、スキンヘッド店主の名前がロン毛そうなものだったらいいなという気持ちです。螺沸院永流子……ラフツインエルコ……ラフンツエル……そういうことです。

ロン毛の店名はマンガの作画で外観が必要だったのでその時に考えました。ドラ蔵が言う通り、外観からは何の店かが分かりにくいのがポイントです。この店、どうやって経営を続けてきてるんだろうか。

今回のゲストキャラたち、なかなかお気に入りですね。年取っても好きなことでライバル心燃やしてバチバチやってる正反対の男女コンビって……いいかも……。

別に自分のヘキでもなければそもそも見たこともない属性を開拓してキャッキャするの、自キャラの醍醐味ですね……。

メタ双子はノリの軽い話なら導入をめちゃくちゃショートカットしてくれるので、これから番外篇をやる時は毎回駆けつけてほしいです。なんとかなりませんか?33ページで一つの話がまとまるなんて私としては脅威の快挙なのですが。そしてそれはこの双子のおかげだと思います。

ちなみになんですが…

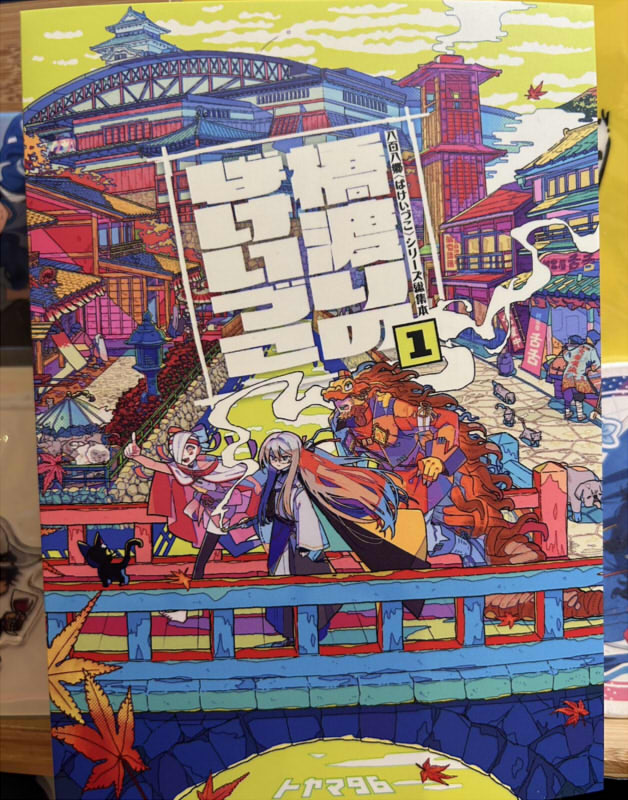

実は表紙にいました。表紙を描いてる段階でネームはできていたので。

衣装替えの経緯

さて、ここからは作中キャラの衣装デザインを変更した経緯や、デザインする時に考えたことなどの話。

今回衣装デザイン変更になったわけですが、これに関しては話の流れの結果とかではなく、かなり作者である私が仕向けたものでした。もう絶対どこかで衣装デザイン変えたると思っていた。

それは章の切り替えポイントでしれっとやってもいいのかなって思っていたのですが(好きなマンガとかも章の切り替わりで特に説明無くキャラの服装変わってたりしたし)、なんかゴミ捨て場で大立ち回りをするという展開になったので、こりゃあ丁度いいですねと思いそのまま衣装チェンジする運びとなりました。作中の理由が明確になったため、当初は考えていなかった衣装変更番外篇の話も思いついたって感じですね。

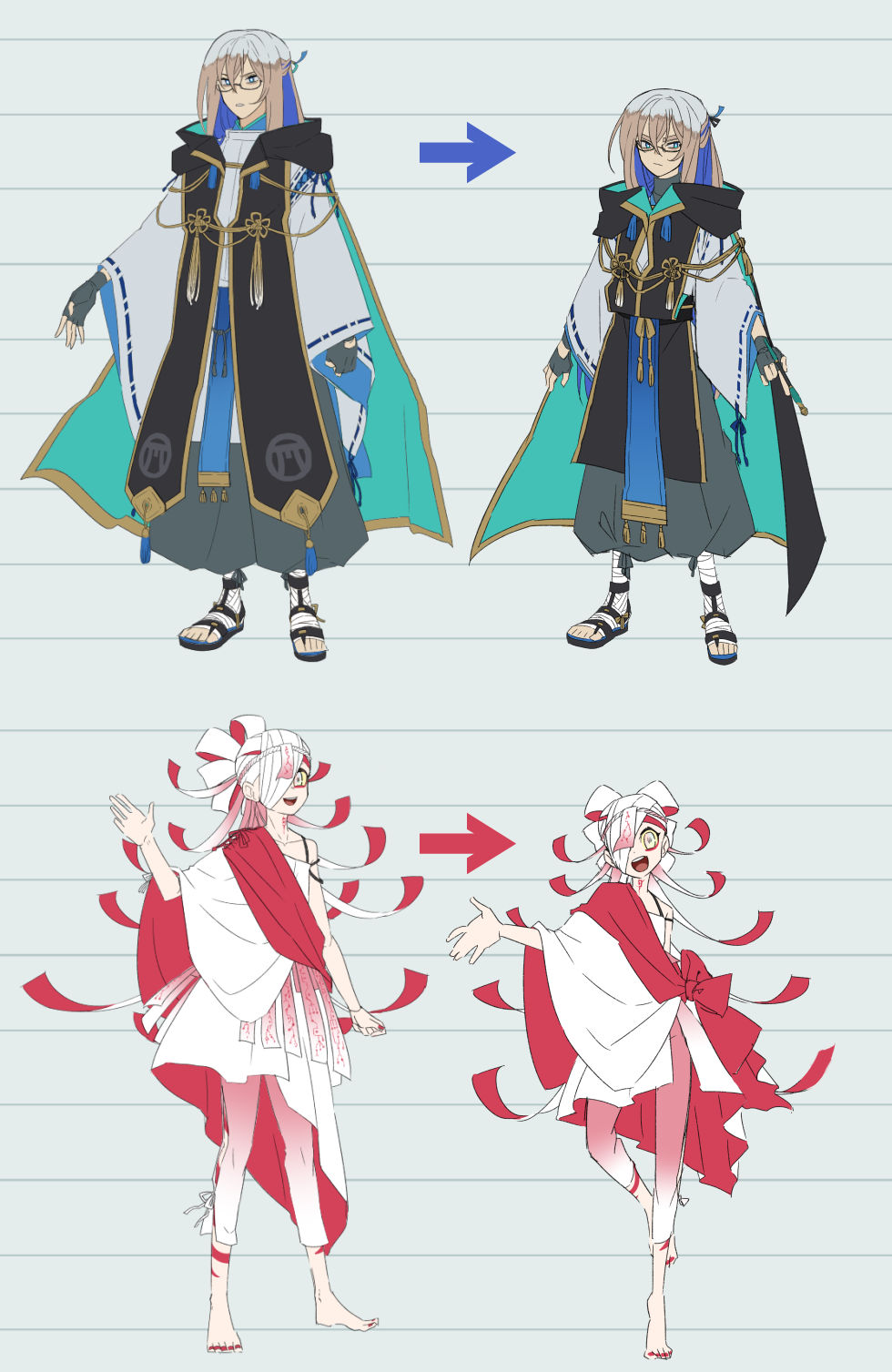

何故衣装替えの決意を固めていたかと言いますと、これはあちこちでさんざっぱらボヤいていたのですが、最初にデザインした衣装がとにかくマンガで描くのが大変だったからですね。

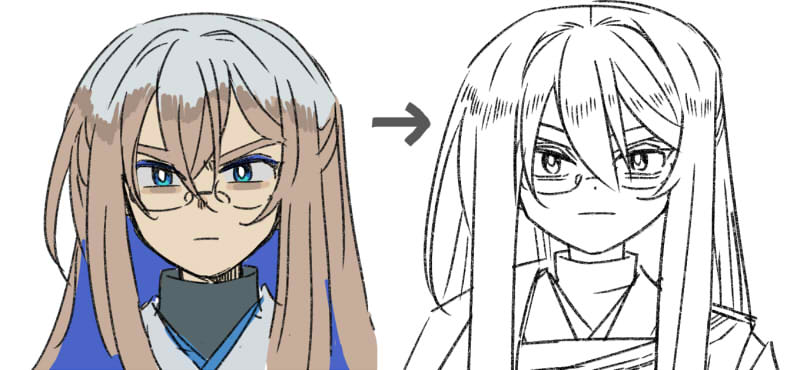

▲それでも本当に本当の初期デザインからは変更して簡略化したつもりだったというギャグみたいな話。画像は以前の語り記事から引っ張ってきました。

服の上にくっついてる装飾が一つあるだけで、『服を描く』→『上のレイヤーに装飾を描く』→『重なっている部分を消す』をしないといけないですからね。手間増えすぎる。顔とか重要な部分ならその手間は許容できるんですが(井正の顔はいつも髪で隠れるところまで描いて消しています)服で毎回毎回それをちまちまちまちまやるのはなんというか………!時間の使い方としては非常に微妙………!

加えて、角度によっては構造が破綻する問題というのがありました。井正のフードみたいな部分とか、横向きになるとき毎回「これなんすか???」ってなってた。なんで横向きの設定画を作って確認しなかったんですかね。

あと沙華のトレードマークである頭のピラピラも、左右5本ずつ伸びているわけですが、後ろを描く時にこれを生やそうとするとグッチャグチャしてて困りもので……。な、なんですか?この……マンガで描くことを想定できてなさすぎるこれは……。

というわけで、作画にいらん時間を使いすぎているのがずっと気になっていて、絶対に絶対にキリのいいところで衣装をリデザインしようと。そういうつもりでした。

あと沙華に関しては普通に教団から出てきたまんまでしたからね。そろそろ着替えてもいいと思った。本人的には別に完全脱却したいと思うほど囚われてないンで要素は全然残してるけど。

では実際の新デザイン画を見ながら意図などをくだ巻いてまいります。

新衣装単体で見れば全然ゴチャゴチャついてるような感じもありますが、旧衣装と比較すれば一目瞭然、かなりスッキリしたかなと思います。それと、今回は構造で頭を掻き毟らないようになるべくちゃんと調べながら設定しました。

マントは軍服のペリースをイメージしたものに。理由は……なんかかっこよかったからです。これを仕立てたロン毛店主もきっとそう思ったのでしょう(キャラに押し付けていく)

服だけではなく髪の毛周辺も少し手が入っています。まず後ろ毛がフリーになり、好きに靡かせることが可能な形にアップデート。おめでとうございます。旧衣装はフード内に髪をしまっていたので、長髪な割にあんまり靡いてくれなかったんですよね。靡くものが好きなので、靡けるようにしました。ロン毛店主もきっとそうだと思います。

それと実は前髪の形が少し変わりました。本当に少しですが。

旧デザインでは前髪のブロック数が微妙で、顔の角度によってはどう描けばいいかわからない、という場面があったので。もう少しゆるめに可変できるよう房を分けました。まあその、本当に微差なのですが。

私は二次創作している時も前髪の房数をもできるだけ公式に寄せてカチっと固めて描くタイプなので、こういうのはデザインから変えておかないと対応できないんですよね……。リアルめなキャラなら前髪なんて日々のコンディション次第だろという話なんですが。それを言いはじめたら毎日同じデザインの服を身につけ続けてるのも変だし。でも私はそういうファンタジーフィクションで育ったので……そういうわけです。

髪については衣装チェンジと関係なく、井正が肉体を再生するときに意図せずちょっと変わったんだろうなと思ってます。

旧衣装も一応キャストオフイメージはあったのですが、今回はより明確に設定しました。狩衣的な部分がいわゆる上着的なものなので、そこを脱ぐとかなりオフ感のある服装になります。

サスペンダーにしたのは、なんか和服サスペンダーっていいなと思ったからです。店主と双子もきっとそう(キャラに押し付けていく)。井正、見た目だけなら割とお坊ちゃんですから、似合うんじゃないかなと。

井正自身にこの辺のこだわりマジでないんで、求める機能さえ備わってればなんでも着てくれると思う。ああでも、重ね着だったりある程度情報量の多い服装は好む傾向はあるかな。井正は自己を維持するために“情報”を着てるから。

こちらも元のカラーリングはそのままに、よりマンガでの作画しやすさを意識してデザインを変更。活動的というか、アクション描くときのことをかなり考えました。動き出す時にマントをバサっと脱ぎ捨てる、みたいなのを想像しながら。まあ、まだそういうシーンはないんですけど。

マントの形状はこのデザインを考えてた時に見たアニメ(もめんたりー・リリィ)に出てきたキャラが身につけてたのが可愛かったので参考にしました。他にも探せば同じようなマントのキャラはいそう。

キャラの服のデザイン、引き出しが少ないので割と色んなアニメやゲームのものを参考にしてはエッセンスを吸収して複数組み合わせるみたいなことをやっているので、私と視界が近い人が見たら「あ、アレの要素を吸収していますね。」となりそう。でも組み合わせの総和としては沙華独自のシルエット感になってはいるかなって思います。

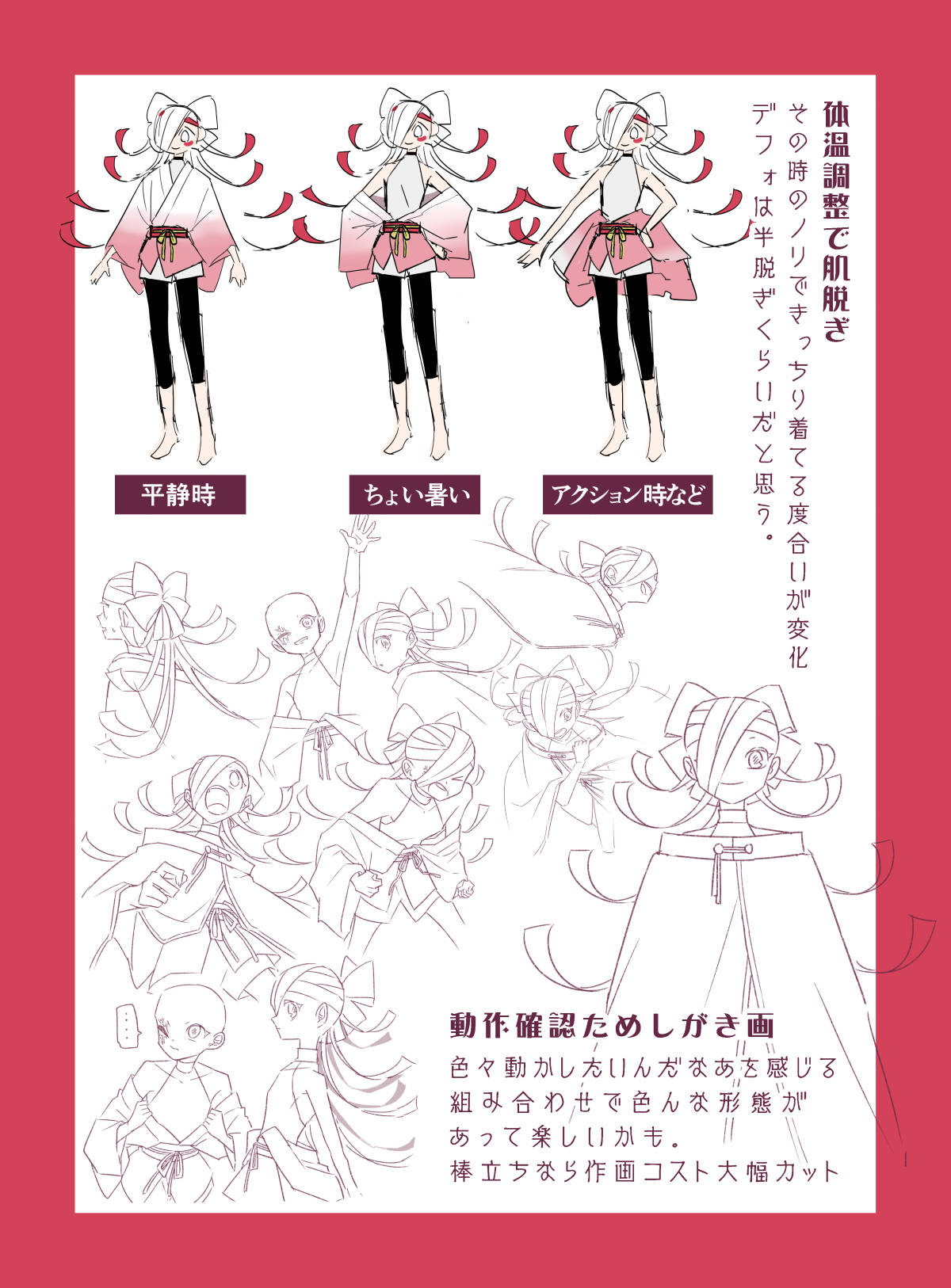

頭の中の情報が多すぎてそれを処理しきれず発熱することがある、という設定なので、放熱のしやすさも意識。作中では今から冬に向かっていきますが、多分ずっと薄着だと思う。

全体的なカラーイメージは維持していますが、旧衣装と比べると黒の面積が増えています。黒が入るとけっこう印象変わるんでちょっと悩んだりはしたんですけど、教団支給の装束からの変更と考えると寧ろアリよりのアリかなと。黒が入ることで前より地に足ついた印象になった気がします。

井正のような重ね着キャストオフではないですが、中に着てる着物は状況によって脱げていく感じをイメージしてます。沙華のその時のノリと体温次第ですかね。アクションする時は思いっきり両腕フリーにして動いてほしいです。そのシーンがいつ描けるかは未定なのですが。

未定なのでためしがきで色々描いてますね。頭の飾りの有無・マントの有無・肌脱ぎ具合でけっこう形態が変わるので、描いてて楽しかった。

棒立ちしてくれればかなり作画コスト低いのも嬉しいところです。棒立ちしてくれるかはともかく。

これは衣装替え案を捏ねてる時のラフ。多分7話の作画中にたまに手を付けたり放置したりしながらやっていた。最初はかなりマイナーチェンジくらいに収めようとしてたっぽい(グレー背景の部分)

沙華にカバンっぽいのをつける案もあったみたいだけど消滅してますね。旅なのに誰もカバン持ってないのほんとなんなんだ?まあいいか…RPGのキャラだって全然カバン持ってないがちだし……

読み切り番外を描くにあたって考えたこと

努力目標として、『単体でも読める』ことを意識していました。1~7話を読んでいなくてもなんとなく読める、くらいのものになればいいなあと。そしてそういう話は今後も増やしていきたさがあります。

その割に割と独自設定や独自用語の話けっこうしてなかった?と言われると、そうなんですけど。まあちょっと聞いてみてください。

個人的に、『単体でも読める』『途中からでも読める』の原体験としてあるのが、紙のマンガ雑誌なんですよね。読んでたのはコロコロ・ジャンプ・ガンガンあたりです。雑誌でマンガを読むと、だいたいの作品が途中から読み始めることになるわけじゃないですか。今みたいにネットで検索すれば1話は無料で読めるって環境でもなかったですし。

なんならテレビアニメもそうだったかもしれない。1話からきっちり追えてたことってほとんどなくて、だいたいの作品は途中から見始めて、好きになったらレンタルビデオとかで1話から見る、みたいなことが多かった気がします。ともかく、途中からでも見れるし、途中からでも楽しめる、というのが体験としてあるんですね。

途中からなので、特に説明無く専門用語が飛び交うこともあるし、「お、お前は!」って皆が驚いてる再登場キャラも「誰?」って感じなんですが。それでも楽しめちゃうんですよね。それって何故だろう?と考えると、『その話単体で何をやっているかが明確』だからなんじゃないか?と。私はそう仮説を立ててみました。

例えば、よくあるのだと敵と戦っているとか。途中からの読者としてはその敵がなんなのか、何故戦っているのかはよくわからないけど、とにかく『主人公にとって倒すべき敵がいて、苦戦したりなんだりしながらも頑張っている』ということは分かる。そこが分かれば、あとは主人公がどんな特性の能力持ちなのか、どうやって打開するのか、などを見るだけでけっこう楽しめちゃうんですよね。面白い作品なら。

つまり、『大雑把に今何をしているのか』が理解できれば読めるんじゃないか。多少分からない用語を喋ってたり、知らないキャラがいたとしても。

逆に、『いま何をしているのか』がよく分からない作品は途中からでは全然入れない感覚があります。雑誌で読んでる時もそういう作品は飛ばしてた気がする。

知らない連載をめくって「5メガネ!!!!!」「なんの!!わりばし!!!!」「な…フェイントだと!!?じゃあこの明太子は使えない!!!」「そしてこのウーロン茶でオレのコンボは完成する」「しまった暗黒コンボか!!!!」とか言ってたら、今何してるの???なんのルールで戦ってるの???何をすれば勝ちなの???となるわけですよ。(これはボボボーボ・ボーボボからの引用ですが、これはそういう“分からなさ”で笑いを誘っているギャグなので全然途中からでも読めます)(でも実際、真面目なシリアス作品でもこれくらい謎のルールでパッと見だと何をやっているのか分からない、とっつきにくいものは全然あったように思う。)

……というのが自分の考える、『途中でも読める作品とはどういうものか』論です。この感覚が一般的かどうかは定かではないのですが、一旦この考えに則って『単体でも読めなくはない番外篇』を構築していってみた次第です。すなわち、『服を買うために街の服屋に来た話』であることの提示ですね。『この話はこれを目的としています』というのが分かってもらえば、出てくるキャラのことが分からなくても最低限読むことはできるのではないかと。

そしてその導入を大いに助けてくれたメタ発言双子。

メタ発言というものは読む人によっては興が削がれるというリスクもあるので、真面目な本筋ならばあまり露骨にはしませんが、こういうノリの軽い話やシーンならアリかなって個人的には思ってます。まあ作風次第でもありますよね。

とりあえず導入としては良かったんじゃないかなと思います。多分、導入は意識的にやったので、残りを楽しめるかどうかは……私の技量次第……ですかね……(それが一番難しいの顔)

途中でも楽しめるかどうか、引いては前の話に興味を持てるかどうか、はキャラの言動が面白いか、惹かれるものがあるかに大きく左右されるところだと思うので、そこも……難易度高いですよねええ~~!!

あと、途中でも読みやすいと言えば一話~数話区切り系の連載などは言わずもがなですね。ちゃんと区切ってくれるので、新しい話が始まればそこから話の筋をちゃんと追えて、助かる。これはどちらかというと本編で意識している部分ですね。何話も跨いで同じ話が続くということはなるべく避けたいと思っている。ただでさえ全体目標が漠然概念的なので、個々の話くらいは極力何をしているか分かるようにしないと……ね。ウグッ…

途中からでも読める話、単体でも読める話、というのはこれからも意識していきたいところです。これは前回の#7あとがきでも同じようなことを書いてましたが。

というふうにまあ、いつもの頭でっかちでそう考えながら色々作ってはいるのですが、最終的に単体でも読める・途中からでも読めるかどうかを判断するのは読んだ人個人なので、あとはもう“祈り”ですね…。なんとなく開いてもなんとなく楽しめるもので…あってくれェ~!

本編ネタ拾い

今回の話は#7エピローグの途中の話ですので、#7エピローグで出た話に関連する言及がちらほらあります。読み返して探してみてね~と言いたいところですが、自分がそう言われた時読み返して探すのはよほど関心のある作品に限られるなあと思うので、ここで一部拾ってみます。

『鶴亀レッグス優勝』

鶴亀レッグスとは、今回の話の舞台である『西舌』を本拠とする野球チームです。最近初の地区優勝を成し遂げました。

そして、この『西舌』の街の守護者とも言えるのが『トッチーくん』なる存在です。トッチーくんは土地そのものの化妖で、この街の地盤になっています。街の象徴でもあり、↑で言及している通り様々な権限を有しています。

そして、#7では色々あってトッチーくんが間接的に井正と沙華の命を奪いかねない事態に陥ったので(トッチーくん自身はあまり悪くないのですが)エピローグでは色々とお詫びの品を差し入れてくれていました。今回登場した通貨はその一部、という設定です。

『ちょっと疲れ気味な井正』

普段より気持ち疲れ気味です。前述の通り、色々あって大変損傷してなんとか自己再生したといった状態ですので。微妙に煙が漏れ出しているのもそういう理由です。

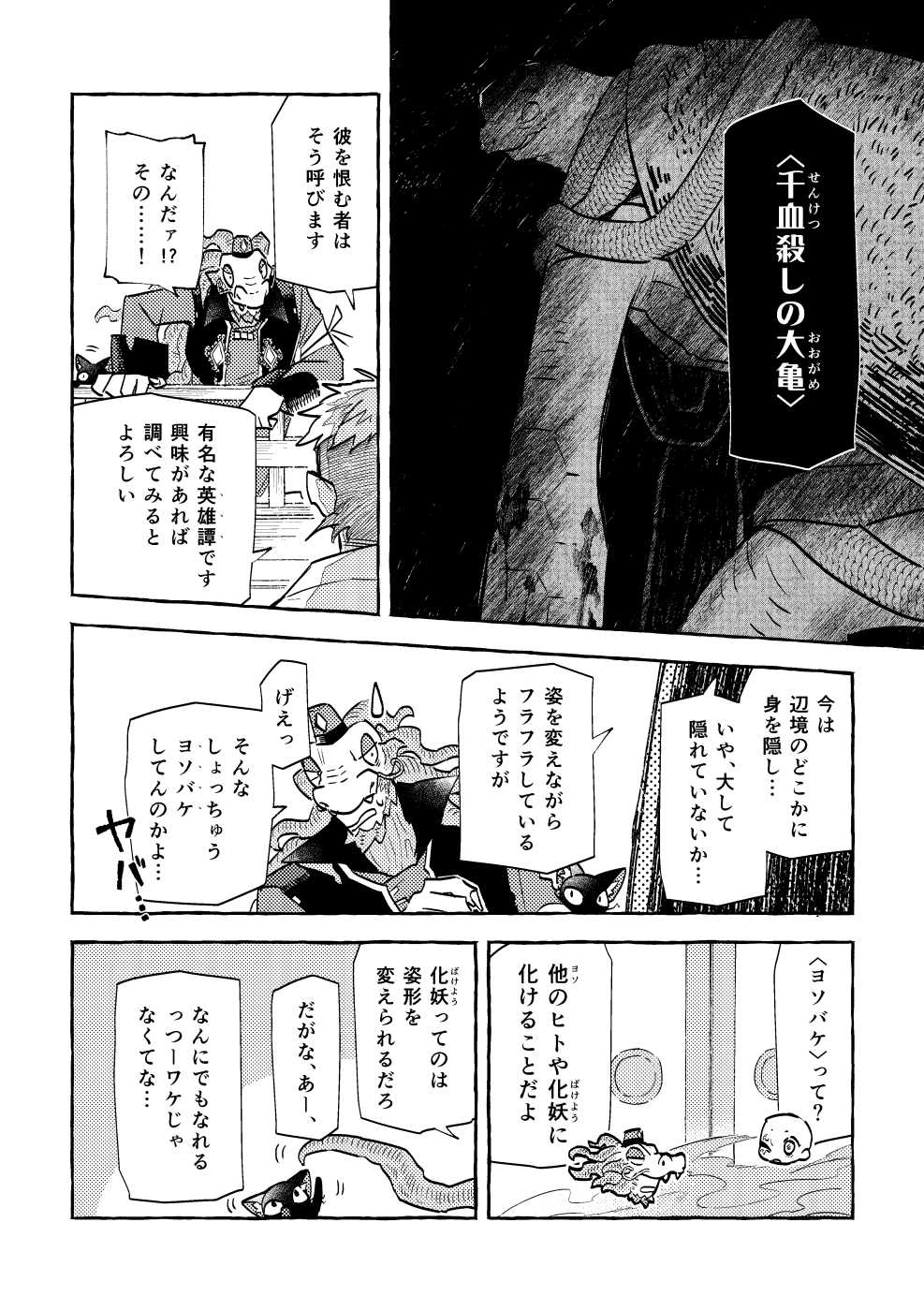

『化妖とヨソバケ』

他者に化けることについて。『化妖』という種族は姿を変えたり身体の一部を“変化”させることで操ることができる、ということになっていますが、色んな他作品に出てくる『妖怪』のように丸々他人の姿になったりすることはできません。

そういうことができる化妖は珍しいらしい。

ちなみにこの設定をちゃんと考えたのはエピローグ執筆中だったんですが(出、出、行き当たりばったり奴)、この設定をはめ込むと他の色んなことがしっくりきて嬉しかったので、今回の番外篇でも言及しました。

服を着たり自分なりのファッションを選んだりすることを、この話の中では『自他の区別』であるとしました。自分らしさの表現とは、自分と他人を区別するということでもあるということで。そして、化妖は決まった寿命を持たず『精神や認識』によって個の生存を維持する性質のものですから、この『区別』が重要になってくるんじゃないかなと。そういう接続の仕方ですね。

存在する他人の姿になるというのは、自己と他者の境界を曖昧にするということ、自己の維持が難しくなるということですから。化妖としてはけっこうキケンな行為なんですね。

お爺ちゃん曰く、昔の化妖はもっと曖昧で区別がなく、だからこそ何にでも化けられたそうです。へえー、そうだったんだ…。ネーム切りながら世界を探っていってるのでキャラが言い始めて初めて知る作者もいる。

昔の化妖って、カジュアルに他者に化けてはそのまま自他境界が溶けて自身が消滅して、まあそういうモン、みたいな認識だったのかも。例えばヒトの命の重さの認識が時代によって違うように、化妖たちの意識も時代によって変わっていってるのかもしれないですね。今は自己確立と維持の時代!なのかもしれない。そう考えると井正ってかなりイマドキの若者ですね。

こういう設定に至ったきっかけというか発想元というのが実は明確にあって、ある作品に近い話が出てくるんですよね。『人物Aの精神を人物Bの中に移す』という話でして。まあよくある入れ替わりネタなんかでもあるシュチュエーションだと思うんですけど、その作品では『人格、自己の同一性はかなりデリケートなものである』『他者の中に自分の精神を移すと、自分というものが削れていく可能性がある』と言及していました。

それがすごく印象的で、『確かに』と思ったんですよね。入れ替わりネタって古今東西様々な作品で扱われてきたし、二次創作の題材としてもポピュラーなものですけど、『自己同一性への影響』って全然意識したことなかったなと。つまり、『自分』というものは精神だけでも肉体だけでも定義できず、その両方ありきと言えるのではないか。器が変われば自己を維持できなくなっていくのかもしれない、別物になってしまうのかもしれない、と。

……という作品に触れた影響が、化妖の設定に出ています。姿を変えたり、体の一部を変えたりできたとしても、『他人』の姿になるのは話が別になってくる、それは自己の維持に大きな影響が出やすいということですね。上記の話(入れ替わり的なネタ)とは微妙に違う前提ではありますけどね。

化妖ってヒトと違って寿命がないし、時間が経つことで身体器官が劣化していくことってないんですけど、その代わり『精神・生きる理由』や『自己認識・意識』というものにかなり依存した存在で、それはそれで大変そうだなって思います。それ(自己の区別や精神のコントロール)がうまいやつって何百年でも何千年でも生きていけそうだけど、できないやつはマジで数年とか、下手すると数週間とかで全然死ねそう。中央値を取れば人間より寿命短い可能性全然ありますよね。というか、井正はおそらくそういう『生まれてすぐ世界に溶けて消えるタイプ』の無数の無もなき化妖だったのでしょう。

ちなみに2話に登場した垂路はそういうのの影響が身体のサイズにも出ている、という設定だったりはしますね。昔はもっとでかかったらしいです。全ての化妖が小さくなっていくわけではないですが(化妖それぞれの影響の出方がある。地面から出られなかったドラ蔵みたいに)

井正が極端に“名前”というものを嫌がるのも、こういう部分のせいですね。井正は化妖の中でも特に存在が曖昧な方のやつなんで、自己を存在させるために色々と手を打っていて、その施策の一つが『自分に名前をつける』ってことなんですけど。本来は自他を区別するものではありますが、ベースの存在がふわふわしてる井正にとって他人の名前ってちょっとパワーが強すぎるんですよね。区切るどころか境界の壁がこっちを押しつぶしにくるような感覚というか。それでめちゃくちゃ気分悪くなって酔ったような身体異常反応を示したりするわけでして。すいません存在しない種族の存在しない身体異常の話すぎますね。どうすればこれをうまく描けるのかなあと日頃から思っているのですが。

2話で言及した通り、名前で酔うという現象自体は他の化妖でも発生します(これは人間の酔いと同じように個人差や耐性の違いがある)。それも大なり小なり、他者境界の過剰な圧迫が発生するからなんでしょうね。化妖は名前を持たずに生きていける種族ですが、それゆえに『名前』という定義は精神にバツンとくるんでしょう。なんかそんな感じです。

こういう、こういう設定をですね、マンガ描きながらライブ感で考えています。いつも。

最初から全部決めてるわけではないというか、それが全然できないんですよね。なんか、最初から事細かに種族の設定とか考えたり決めたり、設問シートを埋めたりすることはできなくはないんですけど、そういう風にして無理やり埋めた設定ってあまり根拠がないので自分の中に定着しなくて。結局あとで『この設定なし、しっくりこないから』で削除しちゃったりすることが多いです。

こうやって長文でくだ巻ける設定って、私は実際に物語に落とし込んだりキャラを動かしたりしてから得られるものなんですよね。…ということを、数年一次創作をやってみて改めて実感しています。今話しているこれが人様に伝わっているかは謎ですが、私自身は自分が手応えを感じられる、実感できる設定が固まってきてとっても楽しいです。ありがとうございました。

今後の予定

これもちょっとその時々のライブ感で変化していくんですけど、現時点で考えている今後について軽く書いておきます。

前の記事で『本にしたりする作業が終わったらばけいづこの次章をやりたい』と言っていましたが、その前にやっておきたいテーマの話ができたので、現在は『外伝』なるものの構想をしています。世界は同じですが、登場人物は全然違う感じになると思います。ばけいづことも多少関連性がある予定です。

それとサイトの改装がしたいです。本当にします。するったらする!

以上です。最近は物理本ができたことでリアルイベントにも顔を出すようになりましたが、変わらずこのサイトを本拠にだいたいのものが最速で見れるカタチでのんびり続けていくつもりです。気が向いたら見てやってください。ここまで長々お読みいただきありがとうございました。